Des experts du béton au chevet des installations nucléaires

Le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires impose de comprendre l’évolution du béton et ses pathologies liées à l’âge susceptibles d’apparaître, comme le gonflement. Visite à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, où se situe la plateforme de recherche de l’IRSN qui étudie et tente de prévenir ces phénomènes.

Sur une plateforme surélevée de 1 700 mètres carrés, 26 pavés de béton se dressent fièrement. « Cela ressemble à Stonehenge, ce site préhistorique du sud de l’Angleterre », déclare Sandrine Morin, cheffe du projet Odoba mené dans cette forêt de « mégalithes » à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Odoba ? C’est l’Observatoire de la durabilité des ouvrages en béton armé, lancé en 2016 par l’IRSN et de nombreux partenaires1 lorsqu’il s’est agi d’évaluer la possibilité de prolonger la durée de vie des installations nucléaires au-delà de quarante ans.

Pour garantir les conditions de sûreté sur la durée, il importe de s’assurer de la pérennité des équipements et des infrastructures. Or le béton2 est omniprésent dans une centrale. Il est donc crucial d’étudier l’évolution de ce matériau au cours du temps. Car si des pathologies surviennent, le comportement mécanique et l’étanchéité des structures sont directement affectés.

Un matériau vivant

Le béton est une substance vivante. Il vieillit et peut souffrir de pathologies propres aux structures massives. « Une fois le béton coulé, de nombreux phénomènes surviennent à l’intérieur, car le matériau contient des éléments réactifs, de l’eau, des alcalins, des aluminates, de la silice… », précise Benoît Durville, chercheur en matériaux – génie civil. Dans le béton armé, en présence de CO2 atmosphérique ou d’ions chlorures en environnement marin – par exemple à la centrale de Flamanville (Manche) – le métal peut s’oxyder. La conséquence est le gonflement et le craquèlement du matériau. À l’Observatoire de la durabilité des enceintes (ODE), à Cadarache, l’IRSN et ses experts du béton focalisent leurs efforts sur la réaction alcali-granulat3 (RAG) et la réaction sulfatique interne4 (RSI), deux pathologies dont les symptômes sont également un gonflement et des fissurations, mais dont le développement est moins bien connu.

Mimer le vieillissement accéléré

Le projet Odoba est aussi axé sur la cinétique des pathologies, c’est-à-dire leur vitesse d’évolution au cours du temps. Leur développement, au départ lent, devient d’un coup rapide. À Cadarache, les chercheurs accélèrent le vieillissement. Sandrine Morin raconte : « Il est réalisé avec de l’eau et une augmentation de la température, sous l’œil de capteurs dont le béton est doté ». Les blocs font plusieurs dizaines de tonnes et 3 ou 4 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur. Pourquoi un tel gigantisme ? Pour se rapprocher des conditions réelles et compléter les premières expérimentations effectuées sur des « éprouvettes » : des blocs de béton de seulement 5 kilogrammes étudiés en laboratoire. Le passage d’une échelle à l’autre est essentiel, car le matériau ne se comporte pas tout à fait de la même manière s’il fait 10 ou 100 centimètres d’épaisseur. L’enjeu est de collecter suffisamment de données à grande échelle pour développer des outils de simulation du devenir de telle ou telle structure et des moyens de diagnostic non intrusifs sur la santé du béton.

Un certificat médical en béton

À l’occasion de recherches sur les techniques de détection, un bloc a subi un protocole expérimental que Benoît Durville décrit : « La partie inférieure a reçu un “poison”, en l’occurrence un dopant alcalin dont on souhaite vérifier l’effet sur le gonflement lors d’un vieillissement accéléré ». Les informations recueillies valideront ces techniques et alimenteront les modèles multiphysiques et multiéchelles pour notamment comprendre les liens entre déformations et fissuration. On sait désormais par exemple que, dans un gros bloc, l’expansion n’est pas identique dans toutes les directions. Autre intérêt crucial des blocs géants : la prise en compte des armatures métalliques du béton armé, impossible à l’échelle d’une éprouvette.

D’autres travaux en cours consistent à vérifier la validité à grande échelle d’instruments acoustiques, développés en laboratoire par Florian Ouvrier-Buffet puis Klayne Silva lors de leurs thèses, pour estimer le gonflement du béton. L’intérêt de cette recherche est de développer des techniques de contrôle innovantes permettant de suivre l’état du matériau à cœur. L’objectif ? Mieux caractériser l’état des structures en béton afin de s’assurer, sur la base d’outils performants et de données fiables, que les installations nucléaires sont aptes à fonctionner en toute sûreté.

Une piscine par bloc

Dans le cadre du programme Odoba, grâce à un portique (en jaune), certains blocs de béton sont immergés dans une structure métallique destinée à créer les conditions d’un vieillissement accéléré en eau chauffée. L’objectif est d’accélérer la cinétique des processus pathologiques afin de recueillir des données qui nourriront des modèles numériques et des outils diagnostiques.

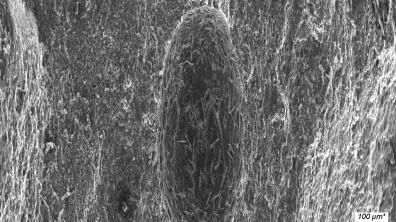

La réaction alcali-granulats

L’une des pathologies du béton étudiée à l’ODE de Cadarache par l’IRSN est la réaction alcali-granulat (RAG). Elle se traduit par la formation de gels qui, en gonflant (au centre), entraîne la fissuration et donc la fragilisation du béton.

Fissure mesurée

En s’aidant des repères (en noir) tracés sur le bloc de béton étudié, Benoît Durville, ingénieur et chercheur matériaux-génie civil observe l’évolution de l’écartement d’une fissure à l’aide d’un fissuromètre.

Un bloc sous surveillance

Les conditions – température, composition chimique de l’eau… – régnant à l’intérieur d’une « piscine de vieillissement » recouvrant un bloc de béton (la structure métallique sur la photo) sont rigoureusement contrôlées par Benoît Durville, ingénieur et chercheur en matériaux-génie civil un peu comme le ferait un médecin avec un malade hospitalisé grâce à divers dispositifs médicaux. L’objectif est le même : établir un bulletin de santé du matériau.

Un gonflement suivi de près

Lorsqu’un bloc est coulé, le béton recouvre tout un ensemble d’instruments de mesure destinés à suivre l’évolution des qualités du matériau au cours du temps, l’apparition de certains défauts, le développement de pathologies notamment via des extensomètres (ici sur la photo) pour mesurer les gonflements du béton.

1. Le programme Odoba, de l’IRSN, est mené en collaboration avec Bel V (TSO Belge), CNSC (Autorité canadienne), NSC (TSO chinoise), VTT (centre de recherche finlandais), NRC (autorité américaine), et en lien avec des partenaires académiques français, les universités d’Aix-Marseille, de Toulouse, Gustave-Eiffel. Un TSO (Technical safety organizations) est un organisme technique de sûreté.

2. Le béton est principalement un mélange de sable, de granulats plus ou moins gros, d’eau, de ciments et de quelques adjuvants.

3. La réaction alcali-granulat se produit quand, dans le béton, la silice des granulats réagit avec les composants alcalins du ciment, ce qui se traduit par la formation d’un gel gonflant favorisant l’apparition de fissures.

4. La réaction sulfatique interne résulte d’un échauffement naturel dans une structure massive en béton, qui conduit à l’apparition d’aiguilles cristallines, source de gonflement et de fissuration.

Pour aller plus loin

https://www.irsn.fr/actualites/plateforme-ode-inauguree-cadarache

https://www.irsn.fr/recherche/projet-odoba

https://www.irsn.fr/sites/default/files/documents/larecherche/actualites_agenda/actualites/ODOBA_FR_bat_Cor2.pdf

Article publié en avril 2024